Echtes Johanniskraut

Das Johanniskraut gehört zu den bekanntesten Heilpflanzen, wenn es um psychisch – vegetative Beschwerden geht. Bei allen Krankheiten, die seelische Ursachen haben, kann das Johanniskraut helfen.

Ihm wird eine ähnliche Wirkung wie chemischen Glückspillen (z.B. Valium) nachgesagt, jedoch ohne die negativen Nebenwirkungen. Nicht nur der Psyche leistet das Johanniskraut wertvolle Dienste, auch der Haut hilft die Sonnenpflanze schnell und sanft. Bei Krämpfen und Nervenschmerzen wird sie ebenso angewendet.

In der Ernährung

Johanniskraut wird nicht nur als Heilmittel verwendet, sondern ist auch ein gesundes Nahrungsmittel. Das gesamte blühende Kraut findet bei der Herstellung von Würzölen als aromatische Zutat Verwendung.

Die jungen Triebspitzen und zarten Blätter können im Frühjahr in den Salat gemischt oder in Kräuterquark untergerührt werden.

Eine hübsche essbare Dekoration sind die zart süßlichen Blüten auf rohen und gekochten Speisen.

Anwendungen zur Heilung

Das Johanniskraut wird besonders bei Stimmungstiefs, Erschöpfung und zur Stärkung nach schweren Krankheiten verwendet. Es hat aber auch eine anregende Wirkung auf die Sexualorgane und macht diese sensibler und empfindsamer.

Johanniskrauttee

Der Tee wird aus dem blühenden Kraut gekocht. Dafür werden zwei Teelöffel des frischen oder getrockneten Krautes in einen Liter kaltes Wasser gegeben. Das Wasser mit dem Johanniskraut einmal kurz aufkochen und dann sofort abseihen. Die Tagesdosis sollte nicht mehr als drei Tassen betragen.

Johanniskrauttee wird bei nervlicher Erschöpfung, Stimmungstiefs, Depressionen, Schockzuständen, Kopfschmerzen nach einer Gehirnerschütterung, bei Krämpfen, Blutarmut und Problemen der Leber getrunken. Zur Erholung nach schweren Krankheiten wird Johanniskrauttee zur Rekonvaleszenz empfohlen.

In Schlaf- und Beruhigungstees ist Johanniskraut eine wichtige Zutat.

Äußerlich kann der Tee genauso wie Johanniskrautöl angewandt werden, jedoch ist das Öl stärker in der Heilkraft.

Heilsame Rezepte mit Johanniskraut und weiteren Garten- und Wildkräutern findest du auch in unserem Buchtipp:

Johanniskrautöl

Wenn man die Blüten des Johanniskrauts zwischen den Fingern verreibt, tritt ein roter Saft aus. Dieser kommt aus den Öldrüsen und enthält Hypericin, welches für die Rotfärbung verantwortlich ist und in der Medizin als Antidepressivum eingesetzt wird.

Johanniskrautöl, auch Rotöl genannt, unterstützt die Erneuerung des Gewebes und wird bei Verbrennungen, Sonnenbrand, Wunden, Zahnschmerzen und Entzündungen der Haut angewendet.

Als linderndes Einreibemittel findet es auch bei Ischiasschmerzen, Verstauchung, Nervenschmerzen, Hexenschuss und Kreuzschmerzen Verwendung.

Hier erfährst du, wie du Johanniskrautöl ganz einfach selbst herstellen kannst. Du kannst das Öl auch nutzen, um eine heilende Johanniskraut-Salbe herzustellen.

Johanniskrauttinktur

Johanniskrauttinktur wird bei denselben Beschwerden angewendet wie der Tee.

Sie ist leicht selbst herzustellen:

- Das blühende Kraut sammeln

- Blüten und Blätter vom Stengel streifen und in ein dunkles Glas geben

- Mit 45-prozentigem Alkohol auffüllen, so dass das gesamte Kraut bedeckt ist

- Verschließen und an einem mäßig warmen Ort stehen lassen

- Ab und zu schütteln

- Nach vier Wochen abseihen und in eine dunkle Tropfflasche gießen

- Bei Bedarf dreimal täglich 20 Tropfen einnehmen

Zu gleichen Teilen mit Wasser verdünnt kann die Tinktur auch äußerlich bei kleinen Wunden, Pickeln und Insektenstichen angewendet werden.

Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung der Johanniskraut-Tinktur findest du hier.

Erkennung und Sammeltipps

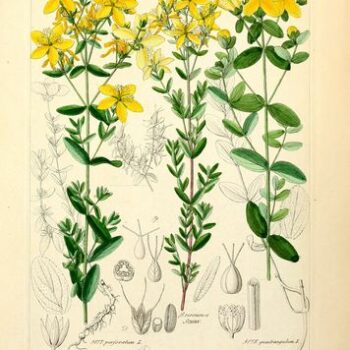

Johanniskraut wird 30-80 cm hoch und wächst an sonnigen, warmen Orten. Auf Wiesen ist es eine Zeigerpflanze für Magerkeit.

Es gibt verschiedene Johanniskrautarten. In diesem Beitrag ist vom Tüpfeljohanniskraut die Rede, welches die stärksten Heilkräfte besitzt. Die anderen Sorten sind ebenfalls ungiftig, aber um einiges schwächer in der Heilwirkung. Tüpfeljohanniskraut unterscheidet sich durch die zwei Längskanten im Stengel, alle anderen Arten haben vier Kanten. Die Längskanten sind nur bei genauem Hinschauen zu erkennen, aber man kann sie recht gut ertasten.

- Der oft rot überlaufene Stengel ist sehr hart und fest, daher sollte für die Ernte eine Schere genutzt werden, um die Wurzel nicht auszureißen.

- Er besitzt zwei Längskanten, die besonders gut am unteren Stengel zu ertasten sind.

- Der im oberen Teil verzweigte Stengel ist mit Mark gefüllt, andere Johanniskrautarten haben einen hohlen Stengel.

- Die Blätter sind oval, haben einen glatten Rand und werden nur 1-2 cm groß.

- Sie sind stiellos und sitzen gegenständig am Stengel.

- Wenn man die Blätter gegen das Licht hält, kann man die vielen kleinen Öldrüsen erkennen, die wie Nadelstiche aussehen.

- Die Blüten sind goldgelb und etwa 1-2 cm groß.

- Beim Zerreiben der Blüten tritt ein roter Saft hervor.

Als beste Sammelzeit für das Johanniskraut galt früher die Zeit der Sonnenwende, vom 21.-24. Juni.

Anbautipps

Das mehrjährige, anspruchslose Johanniskraut ist einfach anzubauen. Die kleinen Samen werden im Frühjahr in Töpfe ausgesät. Die Samen nur leicht mit Erde bestreuen und nachdem die Pflänzchen 5-10 cm groß sind, werden sie ins Beet gesetzt. Johanniskraut mag es warm, mager und eher trocken.

Steckbrief

- Kurzbeschreibung

- Das echte Johanniskraut, auch Tüpfeljohanniskraut genannt, besitzt die Fähigkeit, das Licht der Sonne zu speichern. Es gibt viele Sagen und Geschichten um das Johanniskraut, z.B. von Baldur dem Gott des Lichts und der Christianisierung vom heiligen Johannes. All diese Legenden erzählen vom Sonnenlicht und dem Vertreiben des Dunklen und Bösen. Und genau in diesem Sinne setzten sowohl Heilpraktiker als auch die moderne Schulmedizin das Sonnenkraut heute ein: bei Depressionen, Angstzuständen und geistiger Erschöpfung.

- Lateinischer Name

- Hypericum perforatum

- Andere Namen

- Blutkraut, Bockskraut, Elfenblut, Hartheu, Herrgottsblut, Jesuwundenkraut, Johannisblut, Sonnwendkraut, Teufelsfluchtkraut, Tüpfeljohanniskraut, Wundkraut, Gartheil, Hartenaue, Mannskraft, Frauenkraut

- Familie

- Johanniskrautgewächse (Hypericaceae)

- Erntemonate

- Apr - Sep

- Verwendbare Pflanzenteile

- Blätter, Blüten, Triebe

- Blattform

- eiförmig

- Blütenfarbe

- gelb

- Fundorte

- Magere Wiesen, Wegränder, Steinbrüche

- Verwechslungsgefahr

- Mit anderen Johanniskrautarten

- Giftigkeit

- ungiftig

- Warnungen

- Bei Schwangerschaft sollte Johanniskraut nur nach Absprache innerlich verwendet werden. Johanniskraut macht die Haut lichtdurchlässiger, und bei Lichtempfindlichen Personen kann die Einnahme in Kombination mit Sonnenbädern zu unangenehmen Hautrötungen führen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten ist eine Rücksprache mit dem Arzt ebenfalls zu empfehlen.

- Inhaltsstoffe

- Anthocyane, ätherische Öle, Beta-Sitosterol, Bitterstoffe, Flavonoide, Gerbstoffe, Harz, Hyperforin, Hypericin, Hyperinrot, Myristinsäure, Phytosterole, Stearin, Taraxasterol, Violaxanthin

- Eigenschaften

- abschwellend, beruhigend, blutbildend, entzündungshemmend, erneuernd, krampflösend, schmerzstillend, wundheilend

- Hilft bei

- Angstzustände, Bauchschmerzen, Bettnässen, Depressionen, Geschwüre, Hautentzündungen, Hexenschuss, Insektenstiche, Ischias, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Lernstörungen, Nervenentzündungen, Nervenschmerzen, prämenstruelles Syndrom, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Sonnenbrand, Verbrennungen, Verstauchung, Wechseljahresbeschwerden, Wetterfühligkeit, Wunden, Zahnschmerzen